Böhmische Dörfer

St. Georg in Horní Slavkov

Meinen Schüler*innen müsste ich jetzt erklären, dass es sich bei der Headline um eine deutsche Redewendung handelt, die ausdrückt, dass einem etwas völlig unbekannt, unverständlich oder fremd ist. Mein Vater stammt aus einem solchen böhmischen Dorf, und tatsächlich bin ich immer mehr verwundert darüber, wie wenig man darüber wusste. Sicher, da gibt es eine Handvoll Anekdoten, aber gemessen an dem, was andere an belastbaren Fakten in ihrer Ahnenforschung vorzuweisen haben, ist die Herkunft meines Vaters für mich buchstäblich ein böhmisches Dorf geblieben.

Während die Verwandtschaft meiner Mutter tagtäglich und besonders zu Feierlichkeiten intensiv präsent war, herrschte auf väterlicher Seite Funkstille. So war die Rollenverteilung. Als Kind erzählte ich meiner Mutter einmal, jemand in meiner Klasse hätte behauptet, er habe zwei Opas. Ich fand das seltsam, aber meine Mutter fand mich anscheinend seltsam und erklärte kopfschüttelnd, dass mein Vater ja schließlich auch einen Vater gehabt hätte, das wäre doch mein zweiter Opa. Wo der jetzt sei, wollte ich wissen. „Der is at lang duut.“ – Aha. Nach der zweiten Oma fragte ich nicht mehr.

Der doppelte Josef

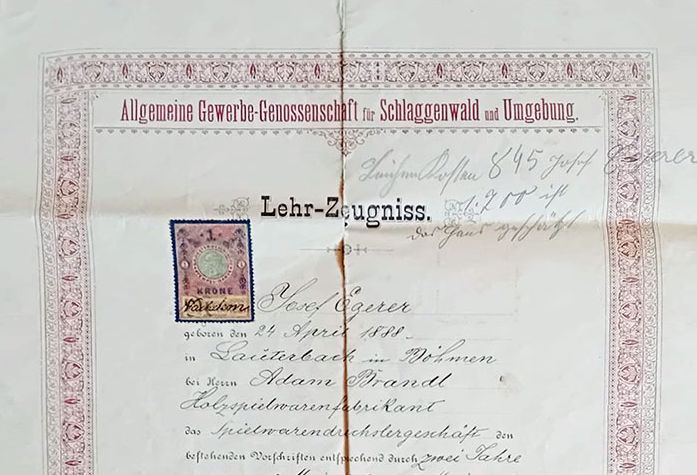

Bis ins Jahr 2025 kannte ich noch nicht einmal die Vornamen meiner sudetendeutschen Großeltern. Nun aber ist da ein abgewetztes Lehrzeugnis aufgetaucht, aus dem urkundlich hervorgeht, dass mein Opa aus Schlaggenwald – ebenso wie mein rheinischer Opa – Josef hieß. Der Name meiner Oma ist mir noch immer unbekannt. Dass Frauen für die Abstammung ohnehin „irrelevant“ sind, wusste ich ja bereits. Ein biologisches Paradoxon, auf das ich unten noch zurückkomme.

Was aber belegt dieses Zeugnis? Für mich vervollständigt sich damit das Gesamtbild meiner Vorfahren als „harmlose Vertreter“. Das meine ich nicht abwertend, sondern ungeheuer sympathisch. Im Vergleich zu manch herrschaftlichem Haus, haben wir in unserer bescheidenen Ahnentafel zumindest keine braune Linie. Daran habe ich keinen Verdienst, bin aber dennoch froh – gerade, seit ich in München lebe, wo es in einzelnen Gesellschaftskreisen nicht so gern gesehen ist, wenn unsereins flapsige Bemerkungen macht über die Hauptstadt der Bewegung und den möglicherweise daraus hervorgegangenen familiären Wohlstand. In meiner Linie finden sich nur genügsame Normalverdiener. Mein rheinischer Opa, ein friedliebender Gemütsmensch, war Schaffner auf der Drachenfelsbahn und mein böhmischer Opa, also ein Spielwarendrechsler! Ein nahezu märchenhaft unschuldiger Beruf. Diese politisch unverdächtige Abstammung macht mich glücklich.

Die „Boheme“ von Schlaggenwald

Vor dem Zeugnis schickte mir meine Schwester über Signal dieses unscharfe Foto unten, abgedruckt in einer mir unbekannten Zeitung. Darauf abgebildet: ganz links die barfüßige Marie und als Dritte von links Ella, beides Schwestern meines Vaters. Am Tisch sitzend, zwischen zwei Männern mit Kappe, ein weiterer Josef, der im Krieg gefallene Bruder. Die illustre Dorfgemeinschaft schaut mit gebührendem Ernst in die Kamera, das war einfach so üblich. Alles noch weit entfernt von der Lifestyle-Mimik unserer gegenwärtigen Selfies. Derzeit gibt es in Köln eine Ausstellung mit dem Titel „Smile! Wie das Lächeln in die Fotografie kam“. – 1930 war man offensichtlich noch nicht so drauf. Und die Personen auf diesem Bild hatten danach auch keinen Grund dazu.

Kurzer Prager Frühling

Im Jahr 1968 ergab sich die Gelegenheit, hinter den Eisernen Vorhang in die Tschechoslowakei einzureisen, und mein Vater sah nach fast 30 Jahren sein Heimatdorf und die beiden dort verbliebenen Schwestern Agnes und Ella wieder. Agnes war mit Mitte 50 die Älteste in der Familie, aber die wesentlich jüngere Ella hatte schon große Zahnlücken und hielt sich die Hand vor den Mund. Mein Vater war geschockt über die ärmlichen Zustände, obwohl alle rührend bemüht waren, uns jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Nach zwei Tagen dann ein Abschied ohne Umarmung, aber mit Tränen in den Augen der Schwestern – mein Vater blieb stoisch. Fürs Erste.

Kurz hinter dem Dorf hielt er den Käfer an, stieg aus und kotzte in den Straßengraben. Meine Mutter drehte sich zu mir nach hinten und zuckte mit den Schultern. Als mein Vater wieder einstieg, fragte sie ihn: „Rudi, wat is?“ „Nix“, antwortete mein Vater, steckte sich eine HB ins Gesicht, drückte den Zigarettenanzünder rein und fuhr los. An der Grenze wurde auf Ostzonen-Art kontrolliert, alle raus aus dem Auto, alle Türen und Klappen auf, alle Koffer auf: Das war spannend wie ein Spionagefilm, ohne gefühlte Bedrohung, als Elfjähriger hatte ich keine Ahnung vom Ostblock. Bereits am 21. August rollten russische Panzer über die Grenze nach Prag und machten dem Frühling ein Ende.

Der Großteil der Familie hegte keine Ambitionen für die alte Heimat. Die Brüder Hans und Heinrich wohnten jetzt in verschiedenen Städten in Bayern, ebenso die jüngste Schwester Marie. Wir hatten sie schon auf der Hinfahrt besucht. Damals war sie mit mir allein durch Hof spaziert, da hatte ich mir länger einen kleinen Schornsteinfeger im Schaufenster angesehen. Zu meiner Überraschung bekam ich den nun geschenkt, als wir auf der Rückfahrt ein zweites Mal dort Station machten. Marie freute sich dabei selbst am meisten, sie hatte keine Kinder und wollte mich gar nicht mehr gehen lassen. Übrigens hatte sie ein tadelloses Gebiss, ein frohes Gemüt und war sehr nett zu mir.

Irgendwann um diese Zeit, – ob vor oder nach der CSSR-Reise, kann ich nicht mehr sagen – da tauchte in unserem Schallplattenschrank diese LP auf, deren Titel mich etwas verstörte, denn der Begriff „Vaterland“ hörte sich für mich furchtbar miefig an. Damit verband man nichts Gutes. Das war dann wohl eine der äußerst seltenen, sentimentalen Anwandlungen meines Vaters, und die mir unbekannte Musik war ja geradezu überirdisch, musste ich zugeben. Man war ja als 11-Jähriger noch unfassbar ungebildet!

Immaterielles Erbe und Skills

Diese eigentlich recht kitschigen Sachen, die mein Vater in akribischer Manier gebastelt hatte, haben die Jahrzehnte überdauert. Insbesondere die Bilderherzen oder Weihnachtskrippen. Die filigrane Handwerkskunst war ja in der Tat typisch für seine Heimatregion, und meinen Großvater darf ich mir, dem Gesellenbrief nach, jetzt als einen Meister Geppetto vorstellen, der kleine Pinocchios drechselte.

Für das handwerkliche Feingefühl in der Generationenfolge gibt es also jede Menge Belege. Mein Vater hat mit Engelsgeduld aus jedem Dreck und Holzabfällen irgendetwas gebastelt und alles renoviert oder repariert, was ihm in die Finger kam. Das fand ich als Kind so beeindruckend, dass ich, in natürlicher Nachahmung, viele meiner Spielsachen zerlegte, sie dann aber oft nicht mehr zusammenbrachte. Mein Vater nannte mich daraufhin einen Kaputtmacher und riet mir, in seltsamer Ironie, später einen Beruf zu ergreifen, in dem man nicht mit den Händen arbeiten müsste. Diese Einschätzung hat er dann noch während meines Studiums revidiert ;-)

Kindheit, rekonstruiert und collagiert. In der Mitte das „Nachkriegsherz“, eine handgeschnitzte Kitsch-Pretiose meines Vaters, darin: meine Schwester und ich. Links unten die bis heute erhaltenen „Radio-Katzen“, damals stilvoll platziert auf unserem Saba Freudenstadt. Die flexible 60er-Jahre-Leuchte an der Wand konnte ich in keinem Bildarchiv auftreiben, wohl aber eine dieser Schattenfiguren, die man damit machen konnte.

Seltsame amtliche Voraussetzungen

Die Herkunft des Menschen habe ich nie als sonderlich bedeutsam erachtet, es sei denn, dass sie aus exotischen Gründen reizvoll sein könnte. Aber auch das verkneift man sich lieber, was hier aber nicht das Thema ist. Im Allgemeinen ist man gewöhnt, seine Staatsangehörigkeit dadurch zu bestätigen, dass man in Formularen das entsprechende Kontrollfeld ankreuzt, aber einmal (und nie wieder!) war das bei mir anders. Da hatte ich mich auf eine staatliche Ausschreibung hin beworben und rutschte nach der Probevorlesung auch fröhlich ins Berufungsverfahren. Nach wenigen Tagen erhielt ich ein kleines Fragebogenbündel mit der Aufforderung, die fehlenden Nachweise einzureichen, darunter auch den der Staatsbürgerschaft. Ich kopierte meinen Personalausweis, schickte alles brav ab, erhielt aber wenige Tage später die Rückmeldung, dass eine Ausweiskopie kein gültiges Dokument sei.

Ich rief den zuständigen Sachbearbeiter an, einen Amtmann namens „Schimmel“. Das fand ich zwar witzig, jedoch machte dieser Amtsschimmel seinem Namen alle Ehre. Er dröselte mir auf, dass ich als Nachfahre eines sudetendeutschen Aussiedlers meine deutsche Staatsangehörigkeit nur lupenrein nachweisen könne, wenn mein Großvater väterlicherseits bereits von Amts wegen Deutscher gewesen sei. Im Klartext, die Geburtsurkunde meines Schlaggenwalder Opas wäre wichtig. Da ich den nie kennengelernt hatte und nicht die geringsten Spuren seiner Existenz nachweisen konnte, bot ich Herrn Schimmel den Vater meiner Mutter an, der sei ja mein eigentlicher Opa. Die mütterliche Linie sei jedoch grundsätzlich für die Abstammung irrelevant, lautete die Antwort.

Das fand ich regelrecht unwissenschaftlich, reagierte etwas kratzbürstig und weil es sich hier – jetzt muss ich doch etwas deutlicher werden – um die Hochschule Nürnberg handelte, verstieg ich mich zu der Rückfrage, ob das jetzt eine Nürnberger Spezialität sei, es mit der Abstammung so genau zu nehmen. Schon klar, dass diese Bemerkung nicht förderlich war, aber die Sache war wohl eh schon gelaufen. In einer Schublade fand sich dann zumindest die offizielle Staatsbürger-Urkunde meines Vaters. Die ließ ich beglaubigen und schickte sie in die Dürerstadt. Erwartungsgemäß blieb der fränkische Staatsdiener stur, und so bin ich ohne großväterliche Expertise ein rheinisch-böhmischer Bastard, wenngleich mit deutschem Personalausweis.

Und ruhig fließt der Rhein

Letztere Episode liegt eine Ewigkeit zurück und hat mich mehr amüsiert als geärgert. Überhaupt hat man ja unglaublich Schwein gehabt im Leben, was ich in rheinischer Selbstzufriedenheit darauf zurückführe, dass eben meine mütterliche Linie – so irrelevant sie in Bezug auf die urkundliche Abstammung auch sein mag – im wahren Leben ziemlich bedeutsam und wohltuend war und ist. Zudem kommt mir in den Sinn, dass mich ein einzelner Amtsmensch vielleicht einfach nur gedisst hat. Geschadet hat mir das nicht. Mein ehemaliger Schulfreund Günter, erzählte mir jedoch vor kurzem auf dem Klassentreffen der Volksschule, dass er als Kind und Jugendlicher sehr wohl gelegentlich als sogenannter „Rucksackdeutscher“ tituliert wurde. Er kommt aus dem Nachbardorf, da gab es wohl eine kleine Enklave von Sudetendeutschen, wußte ich nicht. Und von solchen Sprüchen habe ich damals nie etwas mitbekommen. Das wurde alles vom rheinischen Singsang überlagert und mein Vater hat schließlich auch nie was an die große Glocke gehängt.

Januar 2019 Und ruhig fließt der Rhein