Kommt ein Wanderer des Wegs

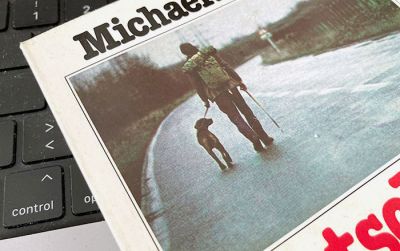

Cover mit Hund Feldmann

Die Vorstellung des Daumenkinographen Volker Gerling hat mich auf wundersame Weise in die Achtzigerjahre zurückgeschickt. Wenngleich es künstlerisch keine Überschneidungen gibt, so ist doch das Wandern über die Langstrecke als Selbsterfahrung und vor allem das Zwischenmenschliche des Projekts recht verwandt mit dem, was Michael Holzach im Jahr 1980 unternahm.

In meiner Studienzeit war „Deutschland umsonst” unangefochten mein Lieblingsbuch. In diesem Werk beschreibt Holzach ein außergewöhnliches Selbstexperiment: Ohne Geld und mit nur dem Nötigsten im Rucksack wanderte er sechs Monate lang quer durch die Bundesrepublik Deutschland, um das Leben am Rand der Gesellschaft kennenzulernen. Begleitet nur von seinem Hund, begegnete er Obdachlosen, Landarbeitern und Tagelöhnern – Menschen, die in der Wohlstandsgesellschaft kaum Beachtung finden. Mit journalistischer Genauigkeit und großem Einfühlungsvermögen schildert er ihre Lebensumstände sowie seine eigenen Erfahrungen mit Entbehrung, Freiheit und Solidarität. Und „Deutschland umsonst“ gilt bis heute als eindrucksvolles sozialkritisches Dokument und Zeugnis eines außergewöhnlich mutigen Selbstversuchs. Trotz der gelegentlich anrührenden Episoden stellt sich naturgemäß keine Eichendorff-Romantik ein, die Zeiten sind vorbei.

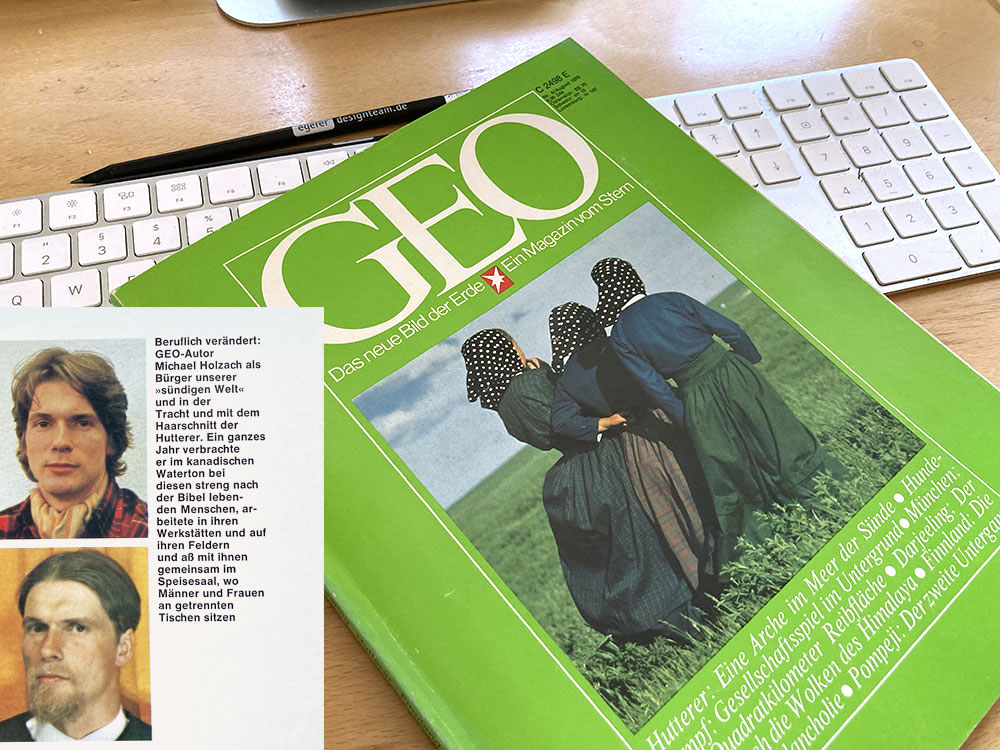

Holzach war eine absolut integere Person. Seine Recherchen waren klar und eindringlich, aber nie anklagend. Ich las zum ersten Mal einen Text von ihm in der Zeitschrift GEO: einen Bericht über die Hutterer, eine konservative deutsche Auswandererkolonie in Kanada. Schon damals wurde sein journalistisches Credo deutlich. Er gliederte sich ein Jahr lang in diese Gemeinschaft ein, übernahm ihren Kleidungsstil und Haarschnitt, um sich ganz auf deren Gefühlswelt einzulassen.

Ein Jahr danach, auf der harten Wanderung durch die eigene Heimat, reflektiert er selbstkritisch insbesondere diese intensive und intime Einsicht in das Leben der anderen, die sein Eindringen wohl als verletzend empfunden haben, nachdem ihnen klar wurde, dass er nicht einer von ihnen werden, sondern nur ein Buch schreiben wollte. „Deutschland umsonst“ ist auch eine Art Bußgang.

Das Original-Magazin vom August '79 habe ich mir aus der Vergangenheit zurückbestellt. Erfreulicherweise in sehr gutem Zustand. Seltsam, wie fotografisch genau auch die Bilderwelt in meinem Kopf noch präsent ist …

Holzachs Reportagen waren authentisch und niemals manipulativ. Die Deutung und Wertung überließ er den Leser*innen. Umso mehr entsetzt es mich, dass ein gewisser Herr Walraff seitenweise und wortwörtlich aus Holzachs „Deutschlandbuch“ abgeschrieben hat. Walraff kopierte Holzachs brisanten Text über das Kernkraftwerk Obrigheim am Neckar für sein Buch „Ganz unten“, gab ihn als eigenes Erlebnis in Mühlheim-Kärlich aus und ließ sich für seine vermeintliche Unerschrockenheit auch noch feiern. Manch einer hat ihm dafür die Pest an den Hals gewünscht, doch mit seinen verlogenen „Enthüllungen” ist dieser Mensch zum Beispiel auf RTL immer noch erfolgreich.

Im Totenreich

Michael Holzach kam im Jahr 1983 auf tragische Weise ums Leben. Er ertrank in der Emscher im Ruhrgebiet, als er dort nach Drehorten für die Verfilmung seines Buches recherchierte. Als sein Hund Feldmann am steilen Betonufer der Emscher ins Wasser fiel und in die Strömung geriet, wollte Holzach ihn retten und kam dabei selbst ums Leben. Die Emscher, die er selbst in seinem Buch als „Totenfluss“ bezeichnete, beendete abrupt das Schaffen eines außergewöhnlich sensiblen und engagierten Journalisten. Es gibt im Buch eine Episode, die fast unheimlich wie eine düstere Vorahnung wirkt:

„Das Wasser ist klar, einige Steine des Bachbetts sind von grünen Algen leicht verfärbt, ein Rinnsal im Allgäu kann nicht sauberer sein. Doch dann, hinter einem dichten Gestrüpp, ein großes schwarzes Loch, und die Emscher ist verschwunden, in einem Kanalisationsrohr unter die Erde getaucht, einfach weg. Feldmann steckt seinen Kopf in das etwa einen halben Meter hohe Rohr, traut sich aber nicht ins Dunkel.

Eine Straße und mehrere kleine Gärten weiter spuckt ein ähnliches Loch das Bächlein wieder aus. Zwei Kinder inszenieren ein Spiel, das sie ‚Totenreich‘ nennen, mir aber nicht weiter erklären, weil sie mit den Großen nichts zu tun haben wollen. Meinen Hund dagegen finden sie ganz nett, er ist ja ungefähr in ihrem Alter, und so sehe ich eine Weile zu, wie er ihnen Hölzer aller Größen für den Dammbau heranholt. »Ene, bene, dittje, dattje, zippel, ribbel, bonekatje«, beschwören die beiden in rhythmischem Sprechgesang die Geister der Toten da drin im dunklen Rohr. Nachdem sie das Wasser hoch genug aufgestaut haben, gehen die Jungen über die Straße zum anderen Rohrende und schicken kleine Papierkugeln auf die Reise durch den Hades. Von fünf ‚Totenbällchen‘ kommt nur eines durch, die andern ‚hat der Geist gefressen‘, sagen sie und reiben sich aufgeregt die Hände.“

Tod in der Emscher – Dokumentarfilm von Enno Hungerland. Erstsendung: WDR 3, 21. November 1985. Leider ist das kurze 30-minütige Feature nur in minderer Auflösung verfügbar.

Erinnerungsseite michaelholzach.de

PS:

Während der Fahrt zum Ammersee lese ich in der S-Bahn nach Jahrzehnten noch einmal ein paar Seiten. Mich interessiert die Begegnung ziemlich am Schluss, als er ausgerechnet auf Andechs schlechte Erfahrungen macht. Genau deswegen hatte ich anfangs Vorbehalte gegenüber dem „Heiligen Berg“. Es hat etwas gedauert, bis mir hier das gute Bier geschmeckt hat.

Kommt ein Wanderer des Wegs, …

Im Vertrauen auf die Klosterregeln und darum ganz entgegen seinen Erwartungen, stößt Holzach auf einen sehr abweisenden Klosterbruder. Hier der kurze Textauszug:

„Als ich in Andechs am Ammersee das Hinweisschild ‚Zum Kloster‘ entdecke, muss ich natürlich sofort an meine Erfahrungen in Marienstatt denken, habe gleich den Geschmack von Heilbutt und Götterspeise auf der Zunge, und ich erinnere mich an den freundlichen Frater Ambrosius, der die gute alte Ordensregel der Zisterzienser zitiert hatte:

‚Kommt ein Wanderer des Wegs,

so beherberge ihn wie den Heiland selbst.‘

Entsprechend hoffnungsvoll läute ich an der Pforte. Ein Mann hinter Fensterglas drückt den Summer. Er trägt Schlips und Kragen, ist also kein Geistlicher. Ich sage, wer ich bin und bitte darum, mit einem Bruder sprechen zu können. ‚Um was dreht es sich denn?‘ Vage umschreibe ich meine Lage, rede von meinem leeren Magen und der Nacht, die regnerisch zu werden droht. ‚Ja, wissen Sie‘, sagt der Portier etwas unruhig geworden, ‚das ist im Augenblick ganz schlecht, wir haben hier wenig Platz, und ohne den Abt darf ich hier keinen Fremden hereinlassen, und der Abt ist leider nicht da, der ist in Amerika.‘ So schnell lasse ich mich nicht abspeisen. Da der Mann ein Laie ist, nehme ich an, dass er mit den Ordensregeln nicht vertraut ist, und beharre darauf, mit einem Vertreter des Klosters sprechen zu dürfen. Dass alle Brüder gerade beim Gebet sind – die Vesper müsste jetzt fällig sein –, ändert nichts an meinem Entschluss. Geduldig setze ich mich auf meinen Rucksack, streichle Feldmann und warte.

Ein helles Glöckchen kündet vom Ende des Gottesdienstes. Durch die Scheibe sehe ich den Pförtner zum Telefonhörer greifen. Aus seinen Gesichtszügen lässt sich schließen, dass er nichts Gutes zu berichten hat. Auch was er zu hören bekommt, ist augenscheinlich unangenehm. Drei Telefongespräche dieser Art müssen geführt werden, bis endlich eine Tür aufgeht und ein dicker Mönch mit Vollmondgesicht energischen Schrittes auf mich zukommt. Ohne Begrüßung, ohne »Grüß Gott«, poltert er gleich pausbäckig los: ‚Von euch Gammlern haben wir genug. Fressen und saufen, das könnt ihr, wir sind doch kein Samariterhotel, außerdem ist die Küche schon zu.‘

Heiliger Bimbam! Hat dieser Priester seine Ordensregeln vergessen, das Gebot der Gastfreundschaft und Nächstenliebe? Woher weiß er denn so genau, dass ich ein schnorrender Gammler bin und nicht vielleicht ein wirklich Notleidender? Nach einem ‚Sieh zu, dass du fortkommst‘ hat sich der Dicke schon wieder abgewandt und will sich gerade durch die Tür zwängen, da fasse ich mir ein Herz. Kleinlaut, aber eben noch laut genug, sage ich: ‚Und was ist, wenn ich nun der Heiland bin?‘ Der Satz sitzt. Betroffen hält der Mönch in seiner Bewegung inne. Langsam dreht er sich wieder um, sein Vollmond ist glutrot. Wut, Scham, Verlegenheit – von jedem etwas steht ihm im Gesicht. Ich weiß, dass dieser Bruder heute Nacht schlecht schläft. Vielleicht wird ihm der Heiland erscheinen mit Rucksack und Hund, und er wird ihn fragen: ‚Bruder, Bruder, warum hast du mich verraten?‘ Betreten greift er in die Falten seiner Soutane, die bei ihm eher wie ein Umstandskleid ausfällt, und zieht einen Zehnmarkschein hervor. ‚Nehmens und gehens‘, sagt er hastig und verdrückt sich geschwind. – Im Kloster-Bräustübl, gleich nebenan, höre ich nach zwei Maß Bier die Englein singen.“

Michael Holzach, 1982

Die Emscher heute – Foto: AdobeStock

Das Leben ist wie ein langer Fluss. Wüsste man, wie und wo er endet, hätte man im Grunde nichts gewonnen, denn alle Spekulationen über das eigene Ende sind sinnlos. Der eigene Tod ist allein seiner Rätselhaftigkeit wegen interessant; sein Ausgang ist eher banal. Trost bieten aber einige schöne Erfolgsgeschichten davor – hier ist eine: Die Emscher, zu Holzachs Zeiten der „schmutzigste Fluss Deutschlands“, ist nun das Vorzeigeprojekt einer milliardenschweren Renaturierung.

zurück zu Volker Gerlings Daumenkinographie

Ein besonderes GEO-Heft Mein schönes Bild der Welt