Stolz und Vorurteil (II)

Das Römische als Leitkultur

„Wie leicht ist es, jede lästige Vorstellung von sich zu weisen und wegzuwischen, wenn sie uns nichts angeht, und sofort wieder völlig beruhigt zu sein.“ – Marc Aurel, Selbstbetrachtungen

Vor Kurzem besuchten wir im Rheinischen Landesmuseum zu Trier eine passable Ausstellung über Marc Aurel. Der hat sich zwar zeitlebens nie in „Augusta Treverorum“ blicken lassen, aber die deutschen Römerstädte haben schließlich freie Hand in ihrem Stadtmarketing. Und Marc Aurel ist eben populär, der Philosophenkaiser und Stoiker mit einem Standardwerk voller Spruchweisheiten. Das Publikum scheint mit entspannter Aufmerksamkeit das römische Gesellschaftsleben zu studieren, die Wohlfahrt und Harmonie unter der Regierung eines wohlwollenden und gerechten Kaisers. Ach, wie war doch alles in bester Ordnung. Eine prosperierende Hochkultur für alle. Ein Segen, dass dieses römische Erbe in uns genetisch verankert ist. Und zum Glück – auch das ist Teil der römischen DNA – schauen wir uns von anderen Kulturen der Welt zusätzlich noch vieles ab.¹

Und das ist der Punkt: Immer häufiger ist davon die Rede, dass man eventuell schauen darf, aber nicht zugreifen. Die Anklage lautet „kulturelle Vereinnahmung“ und wird vornehmlich von Leuten geführt, die einen starken moralischen Empörungsreflex ausleben, aber, meiner Beobachtung nach, sich gar nicht mal so gut auskennen mit Kunst und Kultur. Hier gibt es tatsächlich Initiativen, die Stimmung dagegen machen, wenn sich Menschen lustvoll mit anderen Kulturen beschäftigen, beispielsweise auf indische Art Leibesübungen verrichten oder auf japanische Art Speisen zubereiten. Yoga sollte demnach den Inder*innen und Sushi den Japaner*innen vorbehalten sein, weil man sie sonst ihrer Identität beraubt. Das ist jetzt meinerseits maßlos übertrieben, aber vom Prinzip her so gemeint. Man fragt naiv, wer als Erster irgendwas fabriziert hat, ordnet das dessen Identität zu und jedwede Nachahmung von außerhalb ist dann zumindest unschicklich.

Die radikale Frage nach der kulturellen Vereinnahmung²

Bezogen auf die kulturelle Kontrolle der letzten Jahre hat das sehr uncharmante Auswirkungen. Ausgehend von einem an sich noblen Ansatz, nämlich Kulturgemeinschaften vor Diskriminierung oder Ausbeutung zu schützen, entzieht sich nach meinem Gefühl die Agitation gewisser Minderheiten selbst der Kontrolle, weil sie, einmal Fahrt aufgenommen, sehr radikal und unversöhnlich vorgehen. In jedem Stuhlkreis sitzt da plötzlich ein kleiner Inquisitor.

Wer überhaupt sollte uns verbieten, die Einflüsse aus fremden Kulturen und deren Kunstwerke in unsere Gefühlswelt zu verarbeiten? Wo stünde denn die europäische Kunst ohne die Kunst Afrikas oder Polynesiens? Picasso, Gauguin oder van Gogh – die klassische Moderne als postkoloniale Beutekunst? Und was ist umgekehrt mit Japaner*innen im Trachtenanzug, Gamsbart oder Dirndl? Sollte man die auf der Wiesn oder beim Sightseeing in der Münchner Innenstadt zurechtweisen? Ich für meinen Teil bin jedenfalls nicht auf der Suche nach dem nächsten sinnlosen Konflikt.

__________

¹ Die Militärmacht Rom „vereinnahmte“ große Teile der griechischen Kunst. Warum auch nicht?

² siehe auch Beitrag Culture Club – Members Only

Das Ende der klassischen Salonmalerei: Pablo Picassos Gemälde „Les Demoiselles d'Avignon“ aus dem Jahr 1907 gilt als das erste kubistische Bild. Neben Anleihen aus der archaischen Kunst der Vorantike ist auch der Einfluss primitiver afrikanischer Plastik überdeutlich erkennbar. Foto: AdobeStock

Der Schlüssel zum Giftschrank ist einmal mehr das fehlende Wohlwollen. Nach dem Leitsatz: Was mich wenig interessiert, was mir eigentlich egal sein kann, taugt dann immer noch wunderbar als Aufreger. Dahinter steckt der Neid auf Menschen, die sich angeblich ein leichtes Leben leisten, weil sie sich mit schönen Dingen befassen, und dann auch noch „Karriere“ machen. Profis aus den Bildenden oder Darstellenden Künsten verstehen die Frage nach dem „Woher” ohnehin nicht. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Es sind selten die Künstler*innen, es sind die verhärmten Kulturbanausen, die sich im Windschatten der Post Colonial Studies gerne als Abmahn-Anwälte einbringen.

Neulich bekam ich sogar zu hören, dass man natürlich Anleihen aus anderen Sphären nehmen, aber kein Geld damit verdienen dürfe. Upps, fertig ist die Pseudomoral. Man belegt Freigeister gerne mit Sanktionen, wenn sie es zu bunt treiben. Es wäre eine lohnende Aufgabe, solche Expert*innen einmal bezüglich der eigenen kulturellen Aneignung genau unter die Lupe zu nehmen. In diesem Sinne wären völkerkundliche Ausstellungen per se ein heikles Geschäft. Folgerichtig sollte dann aus Schamgefühl der Eintritt in alle Museen frei sein. Oder?

Das erste Mal, dass mir derart befremdliche Anfeindungen bekannt wurden, war im Zusammenhang mit Paul Simons Album „Graceland“, mit dem er den African Sound in Europa populär machte. Später gab es Ärger, denn einige seiner Studiomusiker waren der Meinung, er habe sie nicht darüber informiert, was er mit dem Album vorhabe. Sollten sie wirklich davon ausgegangen sein, dass er das Album unveröffentlicht lassen würde? Stattdessen warf man Simon vor, ihre Kultur beraubt zu haben. Ein ganz neuer „Tatbestand“. Bis dahin kannte man nur Plagiatsanschuldigungen. Ein Beispiel ist George Harrison, der es bitter bereute, seinen schönen Song „My Sweet Lord” geschrieben zu haben, da jemand drei Töne in derselben Reihenfolge schon einmal verwendet hatte. Das kann schnell passieren, wenn man bedenkt, dass unser westliches Notensystem nur zwölf Töne umfasst. Man hätte auf die Vielfalt indischer Tonleitern ausweichen können. Hare-Krishna-Harrison kannte sich damit ja sogar aus – schon steht das Fettnäpfchen der kulturellen Aneignung wieder in Trittweite.

Plagiatsvorwürfe sind schwerwiegend und dabei leicht zu konstruieren. Klaus Doldinger hat in einem Interview einmal erklärt, dass er den Bereich der Popmusik schon deshalb bewusst meidet. Würde ihm beim Komponieren eine schöne Melodie einfallen, wäre er sich nie sicher, ob sie seinem Genius entsprungen sei oder ob sie ihm nur deshalb so gut gefällt, weil sie ihm aus dem Radio vertraut ist. Ein ähnliches Schicksal wie George Harrison erlebte Ed Sheeran, der sich gegen eine saftige Klage über 100 Millionen Dollar wehren musste. Der Vorwurf: Er habe in einem Song einen Akkordwechsel(!) benutzt, den bereits Marvin Gaye einmal verwendet hatte. Gaye ist längst tot, aber seine Erben witterten Morgenluft. Sheeran nahm zur Verhandlung seine Gitarre mit und spielte live aus dem Stand ein Dutzend Songs vor, in denen – oh Wunder! – dieselben Akkorde hintereinander vorkamen. Die Richter waren tatsächlich zu überzeugen, Sheeran bekam Recht, und die Musikindustrie kann ihm nur dankbar sein, sie vor dem Untergang bewahrt zu haben.

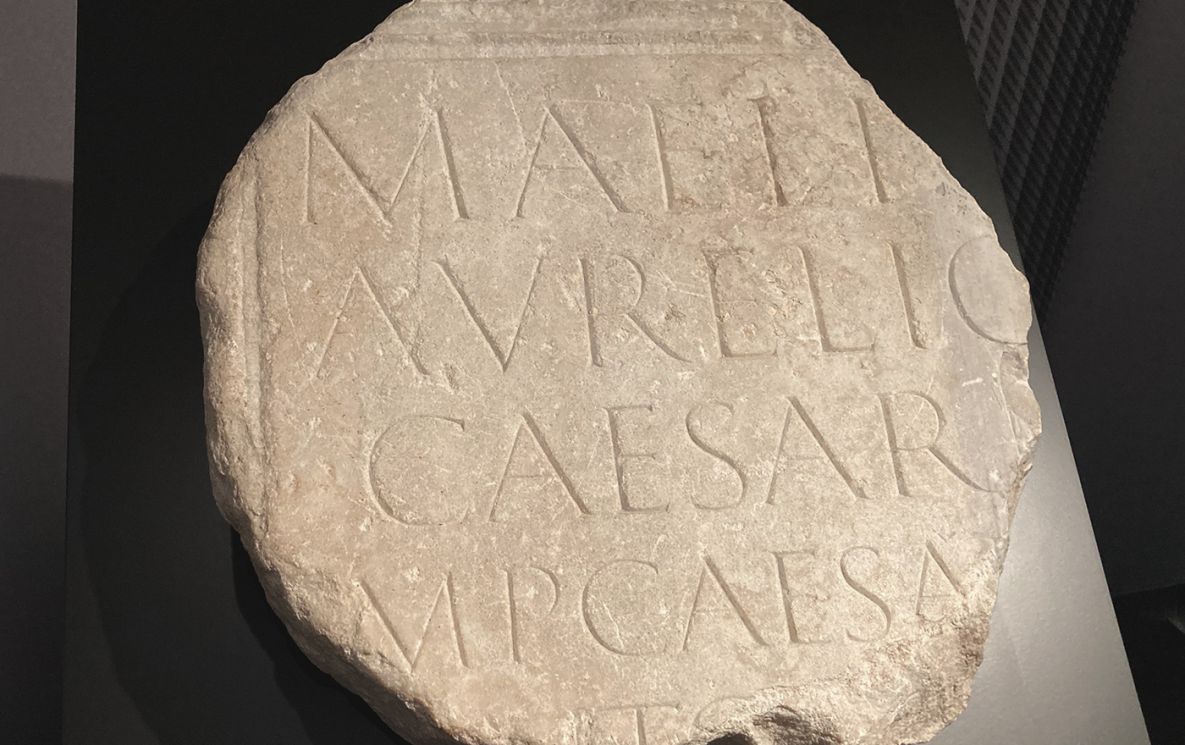

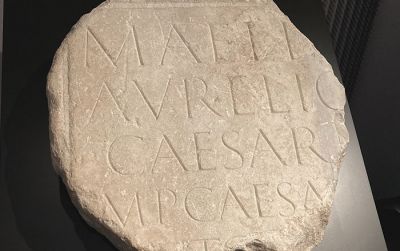

Typografisches Prunkstück aus dem Civico Museo Archeologico di Milano, Mailand:

„Dem Marcus Aelius Aurelius Caesar, Sohn des Imperator Caesar Antoninus Plus Augustus, (geweiht)“

M(arco) AELIO AVRELIO CAESARI IMP(eratoris) CAESAR(is) LAINTO (nini) AVG (usti) Pil fil(io)

Gemessen an der stolzen Trajan-Inschrift oben, läuft es beim Grafik-Design der Ausstellungsmacher typografisch etwas aus dem Ruder. Trotzdem ist das Gesamtkonzept sehr gelungen.

Vier Zitate und blaue Kugeln – eine Versuchsanordnung

Wenn über Bewertungen und Konflikte diskutiert wird, ist man schnell dabei, sich in die Haare zu geraten. Die Art der Auseinandersetzung ist alles andere als stoisch. Auch mir fällt der Stoizismus schwer, aber ich halte die Ruhe in der Kommunikation für äußerst wichtig. Basis ist die innere Bereitschaft, die Dinge prinzipiell erst einmal zu ertragen – was man ursprünglich unter Toleranz² verstand –, nicht gleich aufzubrausen und dann in Ruhe den Diskurs zu führen. Nur mit einem ausgeglichenen Gemüt kann man gerecht urteilen.

Wie besonnen und vernünftig die Leute eigentlich sind, konnte ich genussvoll auf dieser Ausstellung beobachten. Dafür gab es eine ganz einfache Versuchsanordnung: Zu vier Aussagen Aurels, gab es die Möglichkeit, mit blauen Kugeln abzustimmen. Die Ergebnisse sind für mich etwas überraschend (siehe Galeriebilder oben).

__________

² lat. tolerare = tragen, ertragen

Der Weg von der Identitätssuche zum Chauvinismus ist kurz. Mich selbst stößt darum das Identitäre ab. Bei allem Verständnis für all diese Heimat- und Trachtenvereine, diese Kulturzirkel von konservativ bis links. Wenn sich solche Menschen jedoch erklären, vermitteln sie den Eindruck, als ginge es nicht ohne Identität. Als ginge es nicht ohne die Geborgenheit einer Kulturblase.

Doch – natürlich geht das! Wieso denn nicht?

Stolz und Vorurteil (i, II und III)

Teil 1 Die Eitelkeit des Renaissance-Menschen

Teil 2 Über den stoischen Umgang mit Neid und Missgunst

Teil 3 Die Dekadenz der westlichen Welt