Stolz und Vorurteil (III)

Der stolze David – Verkörperung der Republik

Die Weltgeschichte in ihren denkwürdigen Zyklen zu bewerten, ist verlockend. Man glaubt dabei, schnell ein Muster zu erkennen und daraus Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Nehmen wir nur den im vorherigen Eintrag behandelten Ausstellungsbesuch: Schon taucht man ein in die Sphäre des Römischen Imperiums und reflektiert dessen schleichenden Niedergang. Im aktuell eher trübsinnigen Gemütszustand ereilt mich da schnell die Furcht, in einer sehr ähnlichen, dekadenten Zeitblase zu schwimmen, wo eine vermeintlich mächtige, sehr gut aufgestellte Hochkultur sich mit Intrigen und Selbstgefälligkeit ahnungslos in strukturelle Gefahr begibt.

Und an den Rändern lauern, seit ewigen Zeiten, die Feinde der Republik, die nur darauf warten, dass wir mal einen Moment nicht aufpassen. Dann folgt die großflächige Zerstörung und womöglich wieder mal tausend Jahre Mittelalter. Und auch wenn man per Jugendstil-Verklärung leicht meinen könnte, dass dieses Zeitalter nicht dunkel gewesen sei, sondern wild-romantisch, ritterlich, kurz: gemütlich, so ist doch der wirtschaftliche und (geistes)wissenschaftliche Rückschritt deutlich. Für Jahrhunderte gingen große Teile des antiken Wissens verloren. Einzig und allein durch das arabische Backup blieb uns beispielsweise die Philosophie eines Aristoteles erhalten.

Das alte Klagelied vom Untergang des Abendlandes

Nun, bin ich nicht der Einzige, der hier eine Parallele zur Zeitgeschichte sieht. Der Soziologe Armin Nassehi, Vizepräsident der Münchner LMU, prognostiziert in seinem SZ-Beitrag kürzlich eine „Erosion des Wissens“. Diese Angst habe ich schon lange. Die Menschheit schwurbelt im Tiktok-Format auf eine Ära zu, in der sich das Volk mit Video-Shorts apathisch amüsiert derweil die Wissenschaftseliten in ihrer Parallelwelt genauso apathisch zur Arbeit gehen.

Die Vandalen der Gegenwart vom Schlage Putins und Trumps, könnten ihre primitiven Ziele schneller erreichen, als wir uns das vorstellen wollen, auch wenn ihr destruktiver Antrieb sich für ihr Volk genauso wenig auszahlt, wie der Zerfall des antiken Imperiums den Germanen in ihrer Entwicklung geholfen hat. Die Handelsbeziehungen im Mittelmeerraum nahmen enormen Schaden, dadurch, dass die Römer die Kontrolle verloren. Allein der fehlende Papyrus, ein essenzielles Medium der römischen Korrespondenz und Bürokratie, warf die Kommunikation für Jahrhunderte zurück. Im Mittelalter schrieb man auf absurd teures Pergament! Wissen blieb hinter Klostermauern verborgen, exklusiv in der Hand von Adel und Klerus. Bis zur Einführung des Papiers sollte es noch bis ins 12. Jahrhundert dauern! Übrigens, mal wieder, durch die Vermittlung über Al-Andalus.

Wenn in den letzten Regierungsperioden die Verdrängung christlicher Werte durch den Islam ins Feld geführt wird, dann ist das einerseits richtig und andererseits unfassbar falsch. Einerseits ist es logisch, dass Menschen, die einer anderen Religion angehören, ihre eigene kulturelle Prägung exportieren, sofern sie ihre Religion intensiv praktizieren. Da unsereins sein Christentum eher unauffällig oder gar nicht praktiziert, gerät so etwas schnell mal in die Defensive.

Andererseits sind sich beide Weltreligionen in ihren Grundlagen, bis hin zum „Himmelspersonal” wie Engeln und Propheten, sehr ähnlich. Seit ewigen Zeiten haben sich beide Religionen viel zu verdanken, sofern den eigenen Scharfmachern keine Gelegenheit geboten wurde, zum Kreuzzug oder Dschihad aufzurufen. Kulturkreise, die sich berühren, überschneiden oder verschmelzen, sind etwas Wunderbares. Das nennt man Multilateralismus, und damit sind moderne Gesellschaften immer gut gefahren – sofern sie intelligent und diplomatisch genug waren.

Es sind immer die Identitären – ob links, rechts oder orthodox –, die ihre destruktive Energie hemmungslos austoben und dabei einen neuzeitlichen Vandalismus der übelsten Sorte betreiben. Statistisch gesehen ist die Zahl derer, die sich freiwillig daran beteiligen wollen, vielleicht bei 0,1 Prozent. Warum es dennoch so viele tun, bleibt das dunkle Rätsel der Menschheit.

Ich kann mich glücklich schätzen, über meine Lehrtätigkeit auch mit jungen Menschen aus „fremden“ Kulturen, beispielsweise dem Iran, Syrien oder Afghanistan in Kontakt zu kommen. Junge Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Oft bin ich überrascht, wie gut sie über unser Land, unsere Literatur und allgemein die abendländische Kunst informiert sind. Allein die Sprachkenntnisse, oft in gerade mal einem Jahr erworben, sind verblüffend. Natürlich ist es im Rahmen eines künstlerischen Unterrichts leichter möglich, sich kulturell empathisch auszutauschen. Gerade wenn es um Kalligrafie geht, ist man schnell bei der Literatur. So ist es beeindruckend, einen jungen Schüler kennenzulernen, dessen Muttersprache Farsi ist, der aber Thomas Mann und Franz Kafka im Original gelesen hat. Jener Schüler leiht mir dann zwei Romane seiner Lieblingsautoren Mahmud Doulatābādi und Sadegh Hedayat und ich finde ein halbes Jahr keinen rechten Zugang. Der Stoff ist mir viel zu düster, aber ich lese dann doch bis zum Ende. Beim Zurückgeben will er meine Meinung hören und ich sage, dass ich jetzt verstehe, warum er gerade Kafka so gut findet. Er lächelt und zuckt mit den Schultern.

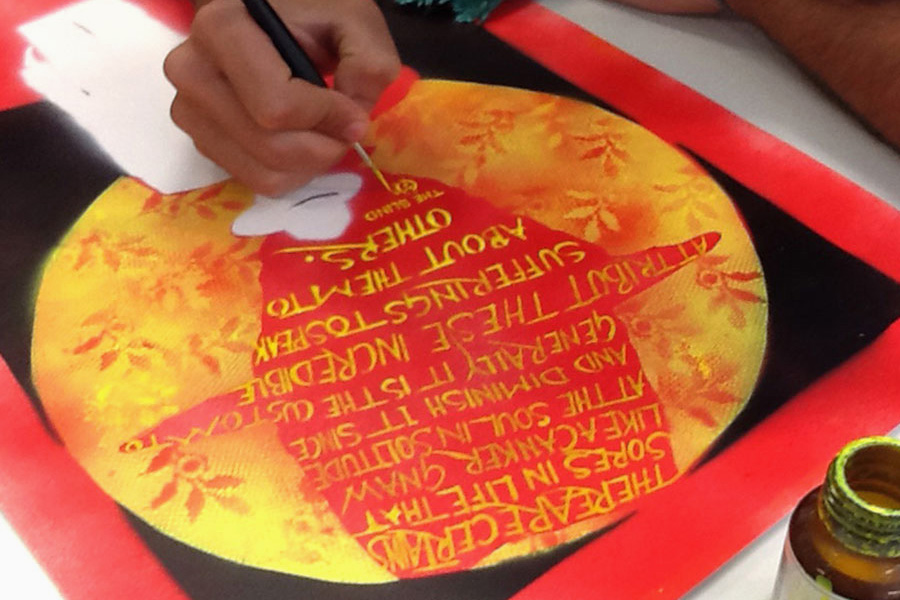

S. H. im Jahr 2017 beim Schreiben eines düsteren Textes: „In life there are certain sores that, like a cancer, gnaw at the soul in solitude“ – Zitat von Sadegh Hedayat, The Blind Owl.

Ja sorry, ich habe das Gefühl, dass unsere westliche Aufklärung langsam zerbröselt. Das liegt jedoch nicht daran, dass uns andere Kulturen überrollen, sondern daran, dass wir selbst nicht schlau genug sind – auch um zu erkennen, was wir im Moment alles verjuxen. Erst neulich bestätigte mir ein weitgereister Freund meine vage Vermutung, dass die Menschen im Nahen Osten uns irgendwie intelligenzmäßig überlegen sind. Ich spekuliere dann gerne, dass die Qualität des Denkens vom Strukturellen abhängt. Wer in dieselbe Richtung schreibt wie er rechnet, bei dem bauen sich Zahlen wie Wörter von rechts nach links auf, wie im Arabischen. Das hat sicher einen Vorteil. Bei uns funkt ein hektischer Wechselstrom von arabischen Ziffern und lateinischen Buchstaben hin und her. Es hat seinen Grund, weshalb gerade Textaufgaben in den unteren Klassen so unbeliebt sind. Die Aufgabe liest sich von links nach rechts, der Lösungsweg mit Zahlen entwickelt sich von rechts nach links. Irgendwann hat man sich an diese Schikane gewöhnt, blöd ist es trotzdem.

Und noch einmal sorry, wenn ich mich wiederhole: Unser Kulturleben ist nicht besonders locker, gelegentlich etwas krampfig, sozusagen dem Prinzip der „Freiwilligen Selbstkontrolle“ unterstellt. Der österreichische Philosoph und Publizist Konrad Paul Liessmann hat das einmal süffisant als „Gewissenshedonismus“ bezeichnet. Man genießt seinen westlichen Wohlstand, gerne zusammen mit etwas Zerknirschung, und fühlt sich gleich besser, wenn man sich mit seinen Zeitgenoss*innen über die neuesten No-Gos auf dem Laufenden hält. Auch dieser merkwürdige Charakterzug ist den Schüler*innen aus dem Nahen Osten ziemlich fremd. Nicht, weil sie unkritisch sind, sondern weil sie Probleme in anderen Größenordnungen gewohnt sind.

Dazu fällt mir der SZ-Kommentar eines aus Syrien geflohenen Autors ein, der von seinen neuen Freunden in Deutschland gefragt wurde, ob er mit zu einer Demo komme. Er sagte etwas eingeschüchtert zu und erschien zum Treffpunkt in Laufschuhen, mit dick gepolsterter Jacke, Schal, Helm und im Rucksack zwei Dosen Cola gegen Tränengas plus Verbandsmaterial. Er konnte ja nicht wissen, dass ihn ein völlig ungefährlicher Spaziergang durch die Innenstadt erwartete.

Wir befinden uns in der komfortablen Situation, unsere Anliegen durch zivilen Protest zum Ausdruck bringen zu können und Konflikte gewaltfrei mit Sprache auszutragen. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn Sprache nicht immer komplizierter würde. Da werden wir in Zukunft wieder ein paar Generika finden müssen. Gute Kommunikation zeichnet sich durch Klarheit und den Verzicht auf mahnende Überdeutlichkeit aus. Wenn in jeder Formulierung ein erzieherischer Hinweis lauert, fühlt sich das Publikum nicht auf Augenhöhe. Ich gehe davon aus, dass wir für unsere allgemeine Freiheit nicht mehr unser Leben riskieren müssen, wie etliche Generationen vor uns. Ob die Gedanken noch frei sind, darf man als normal sterblicher Web-User bezweifeln.

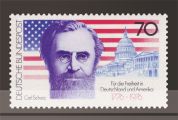

Aus Heines Wintermärchen – Ironisches Fazit anno 1844. Das 19. Jahrhundert war ein einziger Kampf gegen Zensur und Bespitzelung. Nur wer seine Gedanken für sich behielt, war auf der sicheren Seite. Wer nicht königstreu oder gar demokratisch publizierte, lebte gefährlich. Politisch Verfolgte aus Europa fanden Zuflucht in den USA und prägten entscheidend den amerikanischen Parlamentarismus. Und heute? Verkehrte Welt – Fuck Trump!

Ende meines kleinen, dreiteiligen Plädoyers für die Gedankenfreiheit, also hinein damit in mein „Denkarium“ – und Ruhe im Karton. Bei allem Stoizismus, ein Vorsatz bleibt. Man kann sich ja eingangs gerne mit der eigenen Eitelkeit konfrontieren, sollte aber nicht damit kokettieren. Nichts langweilt mehr als die noble Selbstanklage, wenn Menschen demonstrativ bei sich selbst zuerst nach den Fehlern suchen. Man sollte schon in der Hauptsache diejenigen aufs Korn nehmen, die wirklich böse, niederträchtig oder einfach nur dämlich sind. Die Namen sind ja bekannt, aber wir sollten uns nicht an sie gewöhnen, sondern inständig beten, dass sie zur Hölle fahren.

Stolz und Vorurteil (i, II und III)

Teil 1 Die Eitelkeit des Renaissance-Menschen

Teil 2 Über den stoischen Umgang mit Neid und Missgunst

Teil 3 Die Dekadenz der westlichen Welt