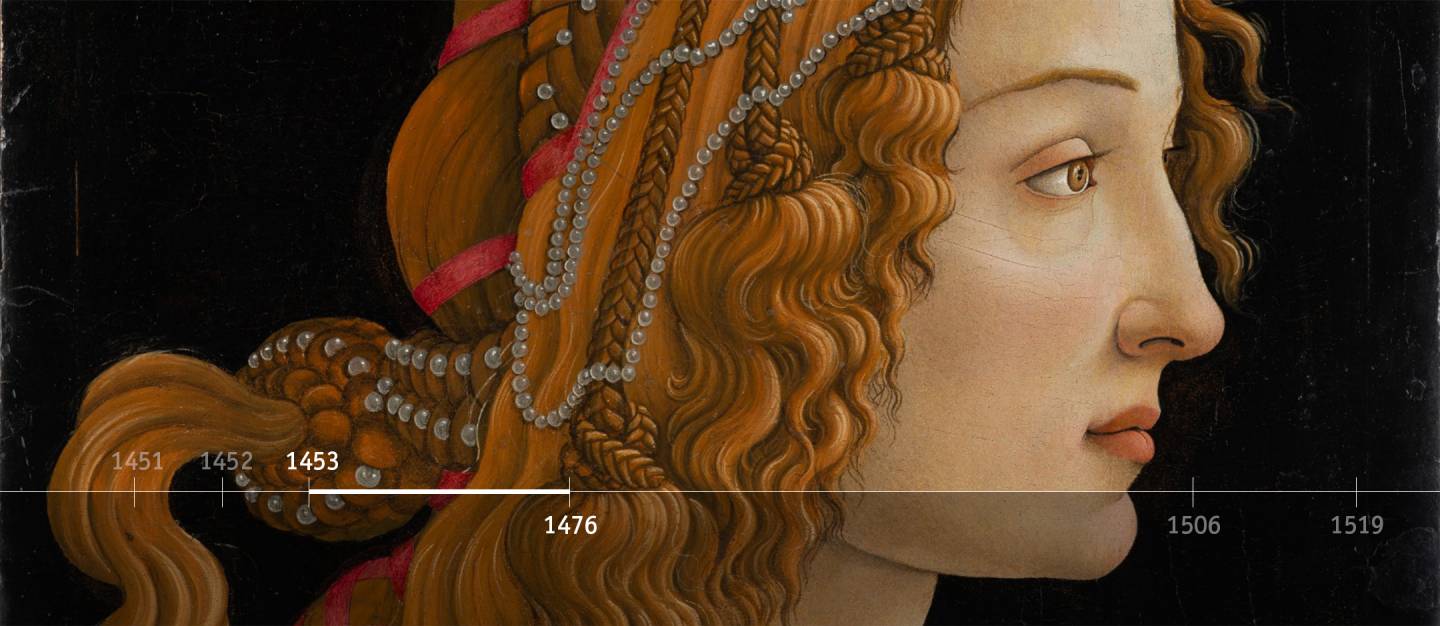

(re)naissance *1451 *1452 *1453

„Facts and Figures“ im Quattrocento – kleine (Schüler*innen)Merkhilfe

Christoph Columbus, geb. 1551 in Genua • Leonardo, geb. 1452 in Vinci • Simonetta Vespucci, geb. 1453 in Florenz – (Bildquellen: Wikimedia Commons)

Eigentlich ist es relativ leicht, sich (kunst)historische Zusammenhänge klarzumachen und sich dabei auch ein paar Zahlen zu merken, wenn man seine Held*innen als Marker in den Zeitstrahl hineinpinnt und die Dinge davor und dahinter in eine gewisse Logik sortiert. Das funktioniert bei fast allen Epochen, vor allem, wenn sie in etwas länger andauern wie beispielsweise die zwei Jahrhunderte* der europäischen Renaissance. Mit der Erfindung des Buchdrucks um 1450 gelingt ein Neustart und der „moderne Mensch“ erscheint auf der Bildfläche.

Pioniergeist, Wissenschaft und ein weltlicher Sinn für Schönheit – dafür steht im großen Ganzen die Wiedergeburt der Antike. Und im Einzelnen gibt es dazu passend drei schillernde Figuren oder, wenn man so will, Inkarnationen, deren Geburtsjahre eine natürliche Zahlenreihe bilden:

Der (wahrscheinlich) im Jahr 1451 in Genua geborene Christoph Columbus entdeckt im Alter von 41 Jahren einen neuen Kontinent, was der Renaissance – neben dem entscheidenden Impuls durch den Buchdruck – einen zusätzlichen Drall gibt, denn die seefahrenden Nationen Europas erlangen ihre bis heute andauernde globale Machtstellung. Columbus wird passable 55 Jahre alt, erlebt aber keine herausragende Würdigung seiner Taten, entsprechend trägt auch nur ein kleines Land seinen Namen. Ein Jahr nach Columbus’ Tod, benennen zwei deutsche Kartografen den neuen Kontinent nach einem anderen Italiener (ebenfalls Jahrgang 1451). Ist ungerecht, klingt aber besser. Und wer eine Veröffentlichung auf den Weg bringt, der schafft Fakten schwarz auf weiß, zum nach Hause tragen.

Leonardo da Vinci, geboren 1452, hat die ersten vierzig Jahre seines Lebens noch keine Ahnung von Amerika. Ob sein universeller Genius überhaupt davon inspiriert wird, ist nicht belegt. Er wir stolze 67 Jahre und verkörpert das Ideal der Renaissance wie kein anderer Mensch. Kurios: obwohl der Buchdruck floriert, besteht sein wissenschaftlicher Nachlass ausschließlich aus unveröffentlichten Handschriften. Sein künstlerisches Hauptwerk „Trattato della pittura“ wird erst um 1550 von seinem Schüler und Lebensgefährten Francesco Melzi neu zusammengestellt und erst weitere hundert Jahre später in Paris gedruckt. Die neuen Medien und damit die Macht der Reproduktion beeindrucken Leonardo wohl nicht so. Möglicherweise geht dadurch einiges von seinem Wissen verloren. Beispielsweise bleiben die Codices Madrid I und II, zwei umfangreiche Manuskriptsammlungen, über Jahrhunderte verschollen, bis sie 1960 in der Nationalbibliothek durch Zufall entdeckt werden. Unikate mögen künstlerisch kostbar sein, sind aber als Datenspeicher für die Nachwelt zu unsicher.

Mit nur 23 Jahren hat Simonetta Vespucci, geboren 1453, den kürzesten Lebensfaden. Ihr Name ist heute eher unbekannt, obwohl sie seit der Heirat mit dem Cousin des bereits erwähnten Entdeckers Amerigo Vespucci zu einer bedeutenden Dynastie gehört. Doch alle kennen das Gesicht der schönsten Frau von Florenz, weil es von Sandro Botticelli für die Ewigkeit bewahrt wird. Simonetta stirbt bereits im Jahr 1476 an Tuberkulose. Erst 10 Jahre später entsteht ein Gemälde, das sie zur berühmtesten Venus der Kunstgeschichte macht. Und auch hier schlägt die Reproduktion zu, das einzelne Bild in der Uffizien reicht da sicher nicht aus. Kaum ein Motiv verbreitet sich im Merchandising so penetrant wie die Botticelli-Venus. Und als Adobe im Jahr 1987 den Illustrator als erstes brauchbare Grafikprogramm auf den Markt bringt, sorgt Simonetta viele Jahre für den schönsten Startscreen.

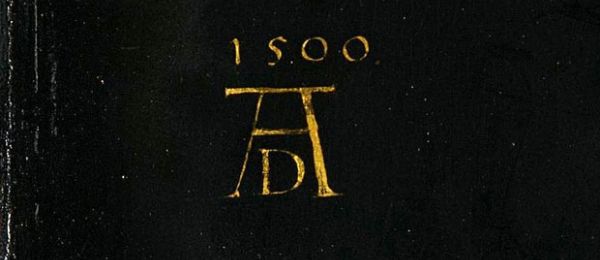

A.D. 1500

*) PS – Dass die zwei Renaissance-Jahrhunderte in Italien als Quattrocento und Cinquecento bezeichnet werden, sorgt im deutschen Gemüt für Verwirrung, da hier das 15. und 16. Jahrhundert gemeint sind. In deutschen Landen zieht der neue Geist auch erst mit einer gebührenden Verzögerung ein. Allen voran mit Albrecht Dürer, dessen Wirkungszeitraum sich anhand einer sehr plakativen Jahreszahl merken lässt. In der Münchner Alten Pinakothek hängt sein geniales Selbstbildnis im Pelzrock, in das der stolze Künstler das Entstehungsdatum „auf Augenhöhe“ hineingepinselt hat:

„Albertus Durerus Noricus – ipsum me propriis sic effin gebam coloribus aetatis anno XXVIII“. Übersetzt: „So malte ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst in naturgetreuen Farben im Alter von 28 Jahren“.